地域とのつながり

1. 新規開講科目「地域連携プロジェクト」2025年度後期スタート!

令和7(2025)年度以降の入学生を対象に、新規科目として地域連携のさまざまなプロジェクトに参加しながら単位取得を目指す新規科目が開講します。

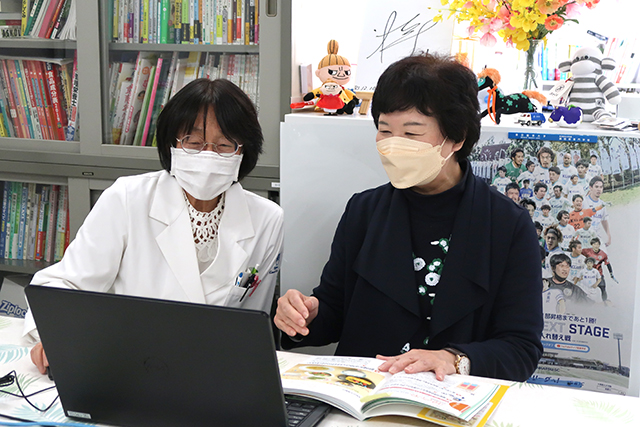

2. 南葛SC栄養サポート

管理栄養学科が中心となり活動しています。本学は、キャプテン翼で有名なサッカーチーム南葛SCと協定を結んでいます。サッカー選手に必要な栄養素を強化したレシピの作成、ジュニアチームや保護者のための栄養セミナーの実施、南葛SCの選手を講師として招いた講義や交流会などを通じて、連携を深めています。

寮食へのメニュー提供

管理栄養学科 柴田ゼミが中心となり、南葛SCの寮に住んでいる選手やジュニア選手を対象に、月に1回(昼食・夕食)の食事メニューを作成しています。今後選手への提供を予定しています。

栄養セミナー

南葛SC選手や、ジュニア選手とその保護者への栄養セミナーを行いました。

選手との交流

大学祭では選手をお招きし、学生との交流が行われました。また、南葛SC選手による講義を通じて貴重な学びの機会が提供されました。また、学生たちはホームゲームの応援にも参加するなど、相互のつながりを深めています。

3.「かつしか元気食堂」推進事業

管理栄養学科が中心となり活動しています。葛飾区では、地域の飲食店を活用してヘルシーメニューや健康情報を提供する「かつしかの元気食堂」推進事業を進めています。一定の基準を満たす店舗を「わたしの街のえらべる食堂」、さらに充実した取組を行う店舗を「かつしかの元気がでる食堂」として整備し、2014度から展開中です。

本学はヘルシーメニューの開発や普及、効果的な啓発方法の検討、栄養表示と栄養の計算、事業評価に関する調査研究を受託・実施しています。2024年には本事業が10周年を迎えました。

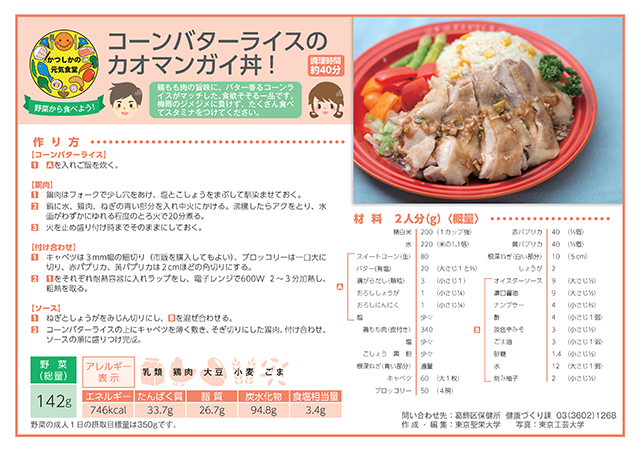

ヘルシーメニュー(元気がでるメニュー)の開発

本学管理栄養学科の学生が「給食経営管理実習」の一環として、身近な食材を使って栄養バランスと美味しさを両立させた「元気がでるメニュー」を開発しています。このヘルシーメニューは、定期的に区内の飲食店で提供されており、レシピは区のホームページに公開されています。お店で食べるだけでなく、ご家庭でも試していただけます。

レシピカードとレシピカレンダーの作成

かつしかの元気食堂・元気な食応援店、および葛飾区民の健康増進を応援するレシピカードとレシピカレンダーを作成しています。季節の旬を意識しながら一年間12 メニューのレシピを考案し、試作・試食を繰り返して料理撮影までを学生主体で行います。認定店だけでなく区民のみなさんにご家庭でも作っていただけるように、作りやすいレシピを工夫しています。

元気食堂認定店及びイトーヨーカドーでの販売

健康づくりとして「かつしかの元気食堂」を多くの区民に活用してもらうため、「かつしかのベジ軽弁当・ベジ充弁当」と名付けた複数のメニューをかつしかの元気食堂認定店で販売していただきました。また、本年度は葛飾区内のイトーヨーカドーでも販売されました。

学生による健康・栄養情報の発信

管理栄養学科「応用栄養学III」の授業で作成した健康・栄養情報「かつしか知っ得メモ」は、葛飾区内の「元気な食応援店」約300店舗で掲示しています。毎月発行され、旬の食材の特徴やおすすめレシピ、生活習慣病予防、食文化等の情報を発信し、15年間継続しています。

2026年度からは新設科目「地域連携プロジェクト」の一環として取り組みます。

4. スポーツクラブティップネスとの連携事業

管理栄養学科小林ゼミが中心となり活動しています。2025年度より株式会社ティップネス新小岩店(本社:東京都千代田区)と連携事業をスタートしました。ティップネス会員を対象とした「出前栄養講座」を実施しています。本学の小林ゼミの学生が講師となり、科学的根拠に基づいた最新の栄養知識をわかりやすく伝えています。

講座内容(過去)

- シニア会員対象:いつまでも若々しくいるための栄養講座 ~筋力アップの食事法~

- ミドル会員対象:血管年齢・骨年齢マイナス5歳を目指す栄養講座

本取り組みは、地域の健康増進に貢献すると同時に、学生にとっては実践的な学びの場となっています。学生は栄養講座の企画から教材作成、集団指導の練習等多くの事を学びました。今後もティップネスとの連携を通じて地域住民の健康づくりを支援します。

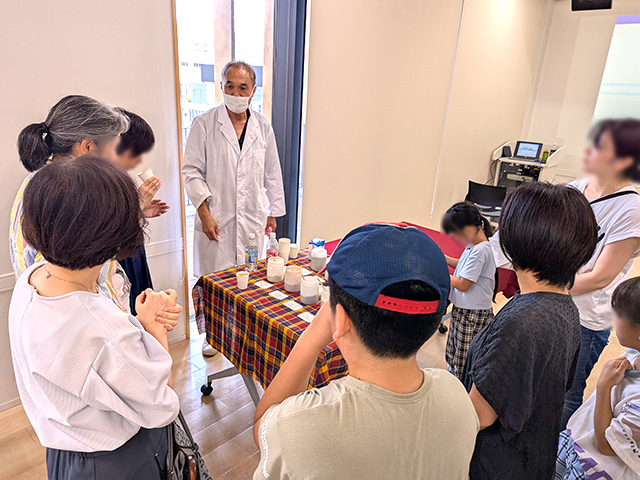

5. 「わくわく炊飯器クッキング」事業の推進

管理栄養学科の田中広美講師が理事を務める「NPO法人 チーム学校給食&食育」では、炊飯器と調理バサミでさまざまな料理を作る「わくわく炊飯器クッキング」事業を展開しています。子どもの食の自立支援を目的とし、これまで10年間、毎年、長野県、山口県、熊本県等の幼児から中学生の約500名を対象に行ってきました。

この度、佐藤ひろ子准教授とゼミ生も協力して、初めて高齢者を対象とする講習会を2025年6月7日(土)に本学で行いました。包丁なしでも、火を使わなくても簡単に美味しいスパゲッティやケーキができると大好評でした。

今後は、田中講師と教職ゼミ(栄養教諭を目指す学生たち)が葛飾区立教育センター「ふれあいスクール明石」で学んでいる子どもたちを対象に講習会を展開していく予定です。

6. かつしか区民大学の東京聖栄大学連携講座

東京聖栄大学連携講座2025『香りと味覚の体験シリーズ』開催

2025年8月20日(水)、21日(木)「にこわ新小岩」にて、スパイスカレーの調理実習(午前)とスパイス・ワークショップ(午後)を開催しました。

本学食品学科・𠮷田光一准教授による調理実習では、スパイス11種類をブレンドして、夏野菜たっぷりのドライカレーとスープカレーを作りました。

午後のスパイス・ワークショップは、本学食品学科・福留奈美教授と岩畑慎一氏(ハウス食品株式会社開発研究所)による「カレー粉に欠かせないスパイス」の話やカレーの歴史などについて聞いた後、Myカレー粉のブレンド体験や唐辛子、スパイス料理の試食などを行いました。

抽選で選ばれた参加者は親子、

抽選で選ばれた参加者は親子、

友達同士、お一人の方と様々。

野菜をあまり食べないというお子さんが

野菜をあまり食べないというお子さんが

自らトッピングして完食

家でも作れるように、スパイスをブレンドしてお持ち帰り

家でも作れるように、スパイスをブレンドしてお持ち帰り

岩畑氏のスパイストークに聞き入る

岩畑氏のスパイストークに聞き入る

参加者のみなさん

スパイスをブレンドする他、

スパイスをブレンドする他、

カラフルな激辛唐辛子のお味見も!

辛くないスパイスカレーやスパイス卵焼き、

辛くないスパイスカレーやスパイス卵焼き、

ビリヤニの試食も少し

レシピ動画を公開中

葛飾区のYouTubeチャンネル【citykatsushika 】にて、スパイスの使い方やカレーをおいしく作るコツなどを紹介したレシピ動画を公開しています。

2022~2024年「調理・食品の科学シリーズ」講座実施

「目に見えないモノ・コトを“ 科学の視点” でとらえ理解する力を育てたい」。そんな思いを込めて。小学生親子を対象に、夏休みの自由研究の手助けにもなる特別講座を企画・実施しました。

令和4(2022)年度から3年間実施した本講座では、身近な食品を題材にして、本学教員11名がオリジナル教材を用いて実験・実習を行いました。パンが膨らむ不思議、ぷるぷるにゼリーが固まる不思議、おいしくケーキが焼ける不思議など、調理・加工で変化する様子を観察し味わって確かめました。

詳しくは葛飾区生涯学習課がリポートしたnoteをご覧ください。

7. 福島県塙町×東京聖栄大学の取り組み

2011年3月11日の東日本大震災以降、福島県塙町と災害時の相互防災協定を結んでいる葛飾区とのご縁から、塙町の産業復興支援につながる活動を続けてきました。

「道の駅はなわ」の特産品を使ったメニュー開発や販売促進企画のご提案を続けて10年以上。

西新小岩地区にあったアンテナショップ「ダリちゃんショップ」は現在、場所と形を変え、本学内敷地で月に1~2回営業しています。

道の駅はなわの直売出張所「ダリちゃんショップ」

「道の駅はなわ」への提案レシピ

きのこをはじめとする特産品を使ったレシピを数多く提案してきました。

その一例をご紹介します。

「塙町農都交流プログラム(福島県農村都市交流事業)への参加」

塙町の農家の方々との交流により双方の「新たな気づき」を期待する農都交流プログラムに参加しています。2025年度は3回に分けて、耕運、播種、収穫、搾乳等の農業・畜産業体験の研修を行いました。農畜産物の生産現場を知ることで、普段食している「食」への理解が一層深まりました。

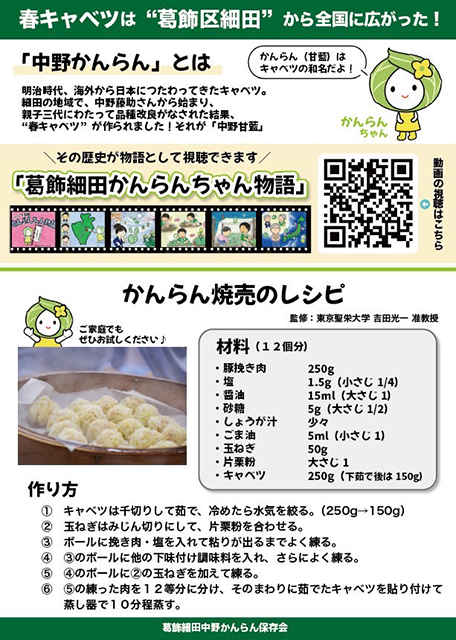

8. 春キャベツの元祖「中野かんらん」メニュー開発

春キャベツ発祥の地とされる東京都葛飾区細田では、明治15年(1882年)頃から農家の中野藤助氏が品種改良を重ね、春に収穫できる美味しいキャベツを生み出しました。後に、「中野甘藍(なかのかんらん)」と名付けられたこのキャベツから、全国に春キャベツ栽培が広がったといわれています。

現在、この「中野甘藍」を活用した新たなメニュー開発が進められており、𠮷田光一准教授がその取り組みをサポートしています。

9. 地域のクリーン活動への参加

2005年から始まった「新小岩駅北口クリーン作戦」には、近隣の4つの自治会と葛飾区役所のみなさん、そして本学学生たちが参加して、月2回の清掃活動を行っています。

学生自治会である学友会のメンバーを中心に、部・サークルに所属する学生も加わり、地域の方々と交流しながらがんばっています。

10. 葛飾駅前ひろばのお祭りへの出店協力

毎年、新小岩駅前で開催される地域の夏祭り・秋祭りに食品学科・吉田ゼミの学生たちが出店し、やきそば屋台は毎回大人気です。約300食をお待たせすることなく提供し続けるのは大変ですが、お客様と直接接することで「食を通して幸せを届ける」という実感を得る貴重な機会となっています。

新小岩北口「盆踊りフェスタ Bon-Odori2025」は8月23(土)・24日(日)開催、東北ひろばまつり2025は10月4日(土)開催です。

11. 学友会主催 普通救命講習会(AED講習会)

毎年行っている普通救命講習会(AED講習会)を、2025年は2月19日(水)、東京消防庁 本田消防署にご協力いただき実施しました。

講習会では、本田消防署員のご指導のもと、心肺蘇生やAED、異物除去、止血法などの知識及び技術を学び、受講した学生9名に対して「救命技能認定証」が発行・授与されました。